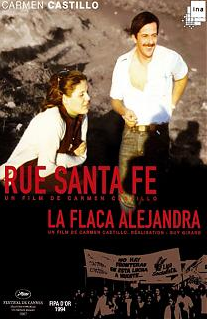

Double actualité en ce mois de mars pour Carmen Castillo. La réalisatrice chilienne présentera deux de ses films à Toulouse, dans le cadre d'une rétrospective « Cinéma et politique » imaginée par les Rencontres de cinéma latino dont Mediapart est partenaire (lire la Boîte noire de l'article). Elle accompagnera également son grand classique, Rue Santa Fe, en clôture d'une luxuriante rétrospective sur le cinéma documentaire chilien depuis 1973, proposée par le festival parisien Cinéma du Réel, à partir du 21 mars.

Le prétexte était parfait pour un entretien, autour de deux films marquants, qui creusent chacun à leur manière la même histoire douloureuse : La flaca Alejandra (1992) et Rue Santa Fe (2007). Activiste au sein du MIR, le parti de la gauche révolutionnaire chilienne, Castillo s'est réfugiée dans la clandestinité après le coup d'État militaire du 11 septembre 1973 contre Salvador Allende, avec son compagnon et leader du MIR, Miguel Enriquez. En octobre 1974, leur maison de la rue Santa Fe est prise d'assaut : Enriquez meurt, Carmen Castillo est blessée. Elle perd l'enfant qu'elle portait, est emprisonnée, puis expulsée du pays.

Dans La flaca Alejandra, elle réalise le portrait d'une ex-figure du MIR arrêtée en 1974. Torturée, cette dernière va donner les noms de ses anciens camarades et continuer de travailler, pendant 18 ans, pour les services secrets de l'armée de Pinochet. Dans Rue Santa Fe, Carmen Castillo entremêle plusieurs fils – son histoire personnelle, l'actualité des idéaux portés par le MIR, un portrait du Chili aujourd'hui – et livre une réflexion bouleversante sur le deuil des utopies.

Les deux films tournent autour d'une même histoire. Leur écriture se ressemble. Aviez-vous déjà le second en tête, lorsque vous tourniez le premier ?

Non, pas du tout. J'ai réalisé La flaca Alejandra avec Guy Girard. La flaca Alejandra était devenue le symbole de la trahison, et cela a longtemps été pour moi une obsession de faire ce film. J'étais habitée par des questions sur le mal. Comment peut-on torturer ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui torturent ?

Ce film se fait en 1992, au tout début de la transition, quand ce Chili m'est complètement étranger. C'est le Chili de l'amnésie, de la non justice, de la non reconnaissance. Dans ce contexte, je vais chercher quelque chose de très précis, qui est le témoignage, la conscience, la réflexion de quelqu'un qui sort de l'enfer. J'essaie de joindre par téléphone une dernière fois le chef des tortionnaires de l'époque et j'ai peur, on le voit dans le film. Je finis par laisser un message et m'en vais. Je rentre à Paris. On est très loin de ce qu'il se passera beaucoup plus tard avec Rue Santa Fe.

Mais les deux films brossent presque le même portrait de Santiago du Chili, filmée souvent depuis les vitres de la voiture: une vision d'horreur.

C'est vrai. Pour comprendre comment j'arrive à tourner Rue Santa Fe, il faut revenir à ma rencontre avec les zapatistes, pour le tournage d'un autre film, La véridique légende du sous-commandant Marcos (1994). Le sous-commandant Marcos raconte, face caméra, masqué, l'histoire du mouvement. Il est pris par son récit. La mémoire se met alors à bouger aut

via www.mediapart.fr