Ce n’est pas tout. À cette inégalité devant l’interpellation succède une application des textes disparate. Bien sûr, la loi de 1970 vaut pour tous : tout contrevenant encourt une peine qui peut aller jusqu’à 3 750 euros d’amende et un an d’emprisonnement.

Mais qu’en est-il dans les faits pour Emmanuel, notre fumeur de juin qui fait face pour la première fois aux autorités judiciaires ? En aucun cas, il n’ira en prison. L’affaire ne restera cependant pas sans lendemain : on ne compte plus que 3 % de classement sans suite pour ces affaires (contre 21 % il y a 13 ans).

On n’a jamais autant condamné en France les consommateurs de stupéfiants, dont 59 % pour usage, un chiffre qui a triplé en 10 ans. Cependant, les peines alternatives à la prison se sont multipliées depuis les années 1990. Elles constituent des sanctions rapides destinées au traitement de la petite délinquance.

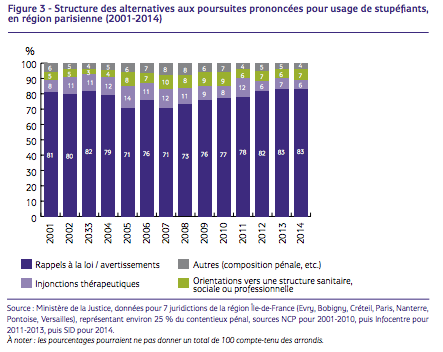

Les rappels à la loi (avertissement ou admonestation prenant la forme d’un courrier ou d’une convocation judiciaire) constituent 83 % des alternatives aux poursuites. En revanche, alors que la loi de 1970 affichait avant tout un objectif sanitaire, les injonctions thérapeutiques et les classements avec orientation sanitaire reculent nettement (13 % des alternatives aux poursuites contre 25 % en 2005).

Les « compositions pénales », proposées par le procureur de la République, sont également en nette augmentation : des amendes pour usage de stupéfiants ont doublé en 10 ans, même si leur montant moyen a baissé (passant de 402 à 316 euros entre 2002 et 2013). Les peines de réinsertion ont également beaucoup augmenté, notamment les stages de sensibilisation (environ 3 000 stages en 2013). Le coût de ces stages varie selon les territoires, générant là encore une forme d’inégalité : un tiers des structures facturent les stages entre 50 et 150 euros ; un tiers entre 160 et 230 euros ; un autre entre 240 et 300 euros.

Ce sont principalement des publics modestes qui sont orientés vers ces stages ; les ouvriers par exemple, surreprésentés, alors qu’ils disposent de ressources financières plus limitées. À Paris, un simple rappel à la loi est exercé dans plus de 75 % des cas. Alors que dans les territoires ruraux, les sanctions sont plus lourdes.

Mieux : au sein d’une même juridiction, les réponses peuvent varier d’un magistrat à l’autre. Virginie Gautron, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l’université de Nantes, a mené une recherche en demandant à des magistrats d’un même parquet (chargé d’appliquer la politique pénale définie par le ministère de la justice) quelle réponse ils apporteraient à la situation d’Emmanuel, l’étudiant interpellé avec 10 grammes dans la poche. Le premier magistrat a préconisé un simple rappel à la loi, un autre un rappel à la loi avec orientation sanitaire (et donc un classement de l’affaire sous condition qu’elle soit respectée), un troisième une composition pénale, le quatrième plutôt une composition pénale avec un stage. Et la situation se reproduit ainsi dans les différents parquets interrogés…

À l’arsenal des réponses offertes s’ajoute depuis le 16 octobre la transaction pénale, qui s’applique également à d’autres délits mineurs comme la conduite sans permis, les violences involontaires ou le vol à l’étalage (si le montant de la marchandise volée n’excède pas 300 euros).

L’idée est d’apporter

via www.mediapart.fr